社内のリソースや視点だけでは、新たな事業の突破口が見えづらいとお悩みの方におすすめなのが「ビジネスマッチング」です。

ビジネスマッチングは、外部の企業・人材・技術とつながり、課題解決や共創を実現する手段として注目されています。

本記事では、ビジネスマッチングの意味やメリット、注意点をわかりやすく解説し、ソニーの独自支援サービスについても紹介します。

外部との接点を自社の力に変える第一歩として、ぜひご活用ください。

なお、ソニーが提供するビジネスマッチングサービス『Boundary Spanning Service』にご興味のある方は、以下より詳細をご覧いただけます。

特設サイト・利用申請はこちら

説明会への参加申し込みはこちら

ビジネスマッチングとは

ビジネスマッチングとは、企業同士が課題やリソースを補完し合い、協業や共創を実現する仕組みです。

互いの強みを掛け合わせ、新しい価値を創出することに目的があります。

ビジネスマッチングの特徴は以下のとおりです。

- 目的は経営統合だけではなく、協業のきっかけをつくる

- 外部の企業や人材、技術と柔軟に連携できる

- 銀行や自治体、商工会議所、大企業など、多様な組織が橋渡し役となる

ビジネスマッチングは単なる人脈づくりではなく、事業成長を促進する仕組みです。

ビジネスマッチングとM&Aの違い

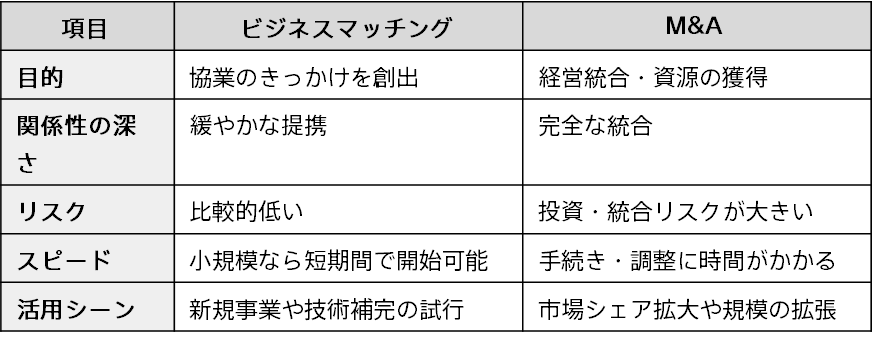

ビジネスマッチングとM&Aはどちらも企業同士のつながりを生む手段ですが、目的やリスクの大きさ、スピード感が大きく異なります。

M&Aは経営統合を前提とした戦略的投資であり、組織の一体化で資源を獲得できる点が特徴です。

一方、ビジネスマッチングは、まず協業の可能性を探り、成果を確かめながら関係を深められる柔軟さがあります。

以下は、両者の違いを整理した表です。

このように、ビジネスマッチングは柔軟に試せる連携、M&Aは統合を通じた資源確保と整理できます。

会社の成長段階や課題に応じた、適切な使い分けが重要です。

ビジネスマッチングで実現できること

ビジネスマッチングの魅力は、以下のような成果を生み出せる点にあります。

- 外部の企業や専門人材との出会い

- 異業種や他部門との連携による新しい事業やアイデアの創出

- 社会課題の解決や組織変革のきっかけ

ビジネスマッチングは単なる人脈作りではなく、事業の拡大や組織文化の刷新につながる実効性の高い取り組みです。

外部の技術や人材と出会い、自社のリソースを補完できる

自社にない専門性やノウハウを外部から補える点が、ビジネスマッチングの最大の強みです。

たとえば、製造業がデータ解析やAI技術を持つスタートアップと連携すれば、短期間で開発体制を強化できます。

人材面でも、自社で採用が難しい人材と接点が持てるため、専門性を素早く取り込むことが可能です。

外部との補完関係は、単なる不足分の埋め合わせにとどまらず、新しいアイデアや競争力の強化へと直結します。

異業種や他部門との連携で、新たな事業やアイデアを創出できる

異なる分野の知見が交わると、従来にはない発想や事業の可能性が生まれます。

食品メーカーとIT企業が需要予測システムを開発した事例もあり、異業種の組み合わせは大きな相乗効果を生み出しました。

社内においても部門横断で取り組めば、停滞していた組織に新しい風を吹き込むことが可能です。

ビジネスマッチングは越境的な協業を通じて、イノベーションの源泉となる場を提供します。

社会課題の解決や、組織変革のきっかけになる

ビジネスマッチングは社会的課題の解決にも有効です。

社会課題の多くは一社だけで取り組むには規模が大きく、医療・環境・地域活性など複数の分野が連携しなければ解決できません。

異なる強みを持つ企業同士が協力することで、単独では到達できない解決策を見いだせます。

たとえば、SDGsやESGといった共通テーマを軸にすると社会的意義が明確なため、利害関係が異なる企業同士でも目指す方向を共有できます。

単なるビジネス上の利益追求ではなく「社会にどのような価値を生み出せるか」という共感を軸とした協業が生まれやすくなるのです。

また、ビジネスマッチングによって外部パートナーの文化や価値観を取り込むことで、社内の閉塞感を打破し、働き方や意思決定のあり方にも変化を起こせます。

結果として取り組むテーマによっては社会課題と企業課題を同時に解決できるため、持続的な成長と組織の柔軟性向上の両立が可能です。

ビジネスマッチングが向いている組織・企業の特徴

ビジネスマッチングは、特定の状況にある企業には非常に効果的です。とくに、次のような特徴を持つ企業で力を発揮します。

- 新規事業を立ち上げたいが、社内にリソースが足りない

- 技術やノウハウを外部から補完したい

- 部門間や業界を越えた共創が求められている

上記のような課題を抱える場合、外部との協業が解決の糸口となり、組織に新しい可能性が生まれるはずです。

次の章では、それぞれのケースにおいてビジネスマッチングがどのように役立つのかを具体的に解説します。

新規事業を立ち上げたいが、社内にリソースが足りない

社内のリソースが不足している企業には、ビジネスマッチングの活用が非常に有効です。

新規事業の推進にはスピード感と専門性が求められる一方、社内の人材やノウハウには限界があり、計画が停滞してしまうケースが多いためです。

外部のビジネスパートナーと連携することで、不足部分を補完しながら短期間で事業を前進させることが可能です。

たとえば、大学や研究機関と共同で技術検証を行えば、自社だけでは取り組めなかった先端領域の研究開発にも挑戦できるでしょう。

リソース不足に悩む企業こそ、ビジネスマッチングを通じて外部の力を取り込み、事業を加速させるメリットを享受できると言えます。

技術やノウハウを外部から補完したい

自社にない技術やノウハウを補完したい企業にも、ビジネスマッチングが適しています。

新しい市場や事業に挑む際には、高度な専門知識や設備が必要になることが多く、社内だけで賄うことは容易ではありません。

外部の専門企業と協業すれば、必要な技術をスピーディに取り込み、開発や事業化を加速させることが可能です。

たとえば、医療機器メーカーが信州大学と連携し、次世代製品の共同開発を進める事例(※)があります。

社内にはないデータ解析力や研究設備を取り入れることで、短期間で市場投入までこぎつけました。

自前主義にとらわれず外部とつながることで、自社の弱みを補完しつつ新しい挑戦を実現できるのです。

※参考 https://www.shinshu-u.ac.jp/project/amed-smed/

部門間や業界を越えた共創が求められている

部門や業界を越えた共創を進めたい企業にも、ビジネスマッチングは有効です。

オープンイノベーションやSDGsへの対応といった現代的なテーマは課題が複雑化・多様化しており、一社の知識や技術だけでは解決が難しく、多様な知見やリソースの結集が必要となります。

異なる業界や部門の強みを組み合わせることで、新しい解決策やビジネスを広げることが可能です。

たとえば、消費財メーカーがデータ解析を得意とするIT企業と協力し、需要予測や在庫管理の高度化を進めるといった取り組みが各所で広がっています。

製造現場の知見とAI活用を掛け合わせることで、食品ロスの削減や供給精度の向上といった、従来は難しかった価値創出が可能になりました。

社内でも、営業部門と研究部門が外部パートナーを交えて協業することで、停滞していた組織に変化を起こせます。

多様な視点を取り入れたい企業にとって、ビジネスマッチングは共創を実現する最適な仕組みです。

ビジネスマッチングを活用する3つのメリット

ビジネスマッチングのメリットは、以下の3点です。

- 外部との協業で新たな視点や技術を取り入れられる

- リスクやコストを抑えつつ、スピーディに事業連携が可能

- 社内にない人材・ノウハウの獲得や学習の場にもなる

いずれも、企業が新規事業や組織変革を進めるうえで欠かせない要素です。

次の章では、それぞれのメリットを事例を交えて詳しく解説していきます。

①外部との協業で新たな視点や技術を取り入れられる

外部との協業は、自社では得られない新しい発想や技術を取り込むための最も効果的な手段です。

特に、既存事業が行き詰まったときや新たな成長の糸口を探しているとき、異業種の知見は課題解決の突破口となります。

たとえば、ロボット製造業がIT企業と共同開発を行い、工場のスマートファクトリー化を実現した事例があります。

IoTやAIを活用して現場をデータで可視化し、不良品の削減や設備稼働率の向上に成功しました。自社だけでは到達できなかった成果であり、外部の強みを取り入れたからこそ実現できた事例です。

外部との協業は事業の差別化や事業を生み出す原動力となり、企業に新しい成長をもたらします。

②リスクやコストを抑えつつ、スピーディに事業連携が可能

ビジネスマッチングはリスクやコストを抑えながら、スピーディに事業連携を進められるという利点があります。

資本関係を結ぶ場合は多額の投資や長期的な調整が必要ですが、マッチングを通じた協業なら小さく始められ、柔軟で迅速な意思決定が可能です。

初期の段階では実証実験や小規模プロジェクトからスタートし、成果を見極めてから拡大していけるため、失敗時のリスクを最小限に抑えられます。

スピード感を求められる新規事業や新市場開拓において、ビジネスマッチングは非常に有効な選択肢です。

③社内にない人材・ノウハウの獲得や学習の場にもなる

ビジネスマッチングは、単なる事業連携の枠を超え、社員にとって学習や成長の機会をもたらす仕組みでもあります。

外部の専門家や異分野のパートナーと協働することで、自社の中だけでは得られない知識やスキルを直接吸収できるためです。新しい働き方や思考法に触れ、組織全体の成長スピードが加速します。

成果を得るだけではなく、人材育成や組織文化の進化につなげられる点も、ビジネスマッチングの魅力と言えます。

ビジネスマッチング活用時の注意点

ビジネスマッチングは大きな可能性を秘めていますが、単なる出会いだけでは成功には至りません。

成果を出すためには、相手選びや自社の準備状況が大きく影響します。

以下の注意点を理解すれば、協業の失敗リスクを最小限に抑えることが可能です。

- パートナーの選定ミスで成果が出にくくなる

- 連携の目的が曖昧だとミスマッチが起きる

- 成果が出るまでに一定の時間がかかる

次の章では、それぞれの注意点を掘り下げて解説します。

①パートナーの選定ミスで成果が出にくくなる

ビジネスマッチングで最も大きな失敗要因は、パートナー選びのミスです。

目的や価値観が異なる相手と組むと、協業が進まないどころかトラブルに発展する可能性もあります。

たとえば、短期的な利益を重視する企業と、社会的価値を優先する企業が組めば、方向性の不一致からプロジェクトが停滞するでしょう。

だからこそ、相手の強みや文化、将来像まで丁寧に比較検討することが不可欠です。

信頼関係の構築には時間がかかりますが、慎重な選定が長期的な成功を左右します。

②連携の目的が曖昧なままだとミスマッチの原因に

「何のために協業するのか」という連携の目的が曖昧なままでは、パートナー探しが的外れになります。

協業相手とすり合わせをしようとしても、基盤となる方針がなければ調整が難航し、ミスマッチが起こりかねません。

まずは、社内で課題やニーズを言語化し、具体的に解決したいテーマを定めることが重要です。

準備段階で明確な目標を持つことで、適切なパートナーと出会う確率が高まり、協業が成果につながりやすくなります。

③成果が出るまでに一定の時間がかかることもある

ビジネスマッチングはスピーディに始められる一方で、成果がすぐに出るとは限りません。

協業を軌道に乗せるには信頼関係の構築や調整が必要であり、短期的な視点だけでは本当の成果を見逃してしまうこともあります。

むしろ、時間をかけて関係を育てる、という長期的な視点が成功の鍵です。

とはいえ、社内の力だけでパートナーとの関係を築き上げるのは容易ではありません。

企業が主体的に動くだけでなく、信頼できる第三者の支援サービスを活用することは大きな助けになります。

ソニーが提供するビジネスマッチングサービス『Boundary Spanning Service』はまさにその役割を果たす仕組みであり、成果につながるまでを伴走するサポートが特徴です。

ソニーの『Boundary Spanning Service』とは

ビジネスマッチングを成果につなげるには、適切な相手選びや長期的な関係構築が欠かせません。

ビジネスマッチングサービスの例として注目されるのが、ソニーグループが提供する『Boundary Spanning Service』です。

本サービスは部門や業界の壁を越えた事業開発を後押しし、多様な分野での協業を実現してきました。

具体的には以下の特長や実績があります。

- 部門や業界の壁を越えた事業開発をサポート

- 新規事業やオープンイノベーションの実績多数

ソニーが提供するビジネスマッチングサービス『Boundary Spanning Service』にご興味のある方は、以下より詳細をご覧いただけます。

特設サイト・利用申請はこちら

説明会への参加申し込みはこちら

次に、実際の活用事例をご紹介します。

部署単位から始める共創と外部連携─ソニーグループの活用事例

ソニー・ミュージックソリューションズのブランドPR部は、Boundary Spanning Serviceを活用して新しい事業創出に挑戦しています。

同部署は音楽やキャラクターなどのIPを活用したプロモーションが主流でしたが、多様な外部からの要望が増え、業種を越えた共創の必要性が高まっていました。

そこで課題となったのが、「コストセンター」から「プロフィットセンター」への転換です。

新規事業立ち上げの経験が乏しかった同部署にとって、アクセラレーターの支援を受けながら、適切な相手とつながり、事業化を具体的に進めるため当サービスは有効な手段となりました。

特に評価されているのは、部署やプロジェクト単位で登録できる柔軟さと、単なるマッチングにとどまらず「成果に結びつける伴走支援」を受けられる点です。

また、社内稟議に時間をかけずトライアル導入ができるところも魅力としています。

この事例から、Boundary Spanning Serviceが単なる接点提供ではなく、組織の変革を後押しする実践的な仕組みであることを感じていただけるのではないでしょうか。

事例紹介記事の全文はこちら

まとめ:信頼できるマッチング支援で、変化に強い企業体質へ

自社のリソースや発想だけでは解決が難しい課題も、外部パートナーとの協業によって大きく前進できます。ビジネスマッチングは、新しい価値創出や技術連携を実現するための有効な手段です。

変化のスピードが速い現代では、社内に閉じた取り組みだけでは成長が限界に達してしまいます。だからこそ、外部の力を柔軟に取り入れる姿勢が重要です。

ビジネスマッチングは事業成果だけでなく、人材育成や組織文化の進化という側面からも企業を次のステージへ導きます。

ソニーグループが提供する『Boundary Spanning Service』は、企業同士の“越境”を支援し、新規事業や共創プロジェクトを着実に形にしていく伴走型サービスです。

小さく導入できる仕組みが整っているため、初めての企業でも安心して挑戦できます。

2026年3月までは完全無料でご利用いただけます。

変化に強い企業体質を築く第一歩として、ぜひお気軽にお申し込みください。

Boundary Spanning Serviceの詳細は、以下のページをご確認ください。

特設サイト・利用申請はこちら

説明会への参加申し込みはこちら