Sony Acceleration Platformは2022年8月より、革新的なテクノロジーをもつスタートアップに投資しビジネスをサポートするSony Innovation Fund(SIF)と協業し、SIFの投資先スタートアップ企業に支援提供を開始しました。Sony Acceleration PlatformとSIFはこの協業により、有望なイノベーションを育み、豊かで持続可能な社会を創り出すことを目指しています。

本連載では、SIFの国内投資先スタートアップ企業を1社ずつご紹介します。各スタートアップ企業の知られざるストーリー、今注力するビジネスとは?スタートアップ企業の軌跡と未来に迫ります。

今回は、株式会社3DC 代表取締役CEO 黒田 拓馬さん、ソニーベンチャーズ株式会社 インベストメントマネジャー 原 孟史の対談インタビューをお届けします。

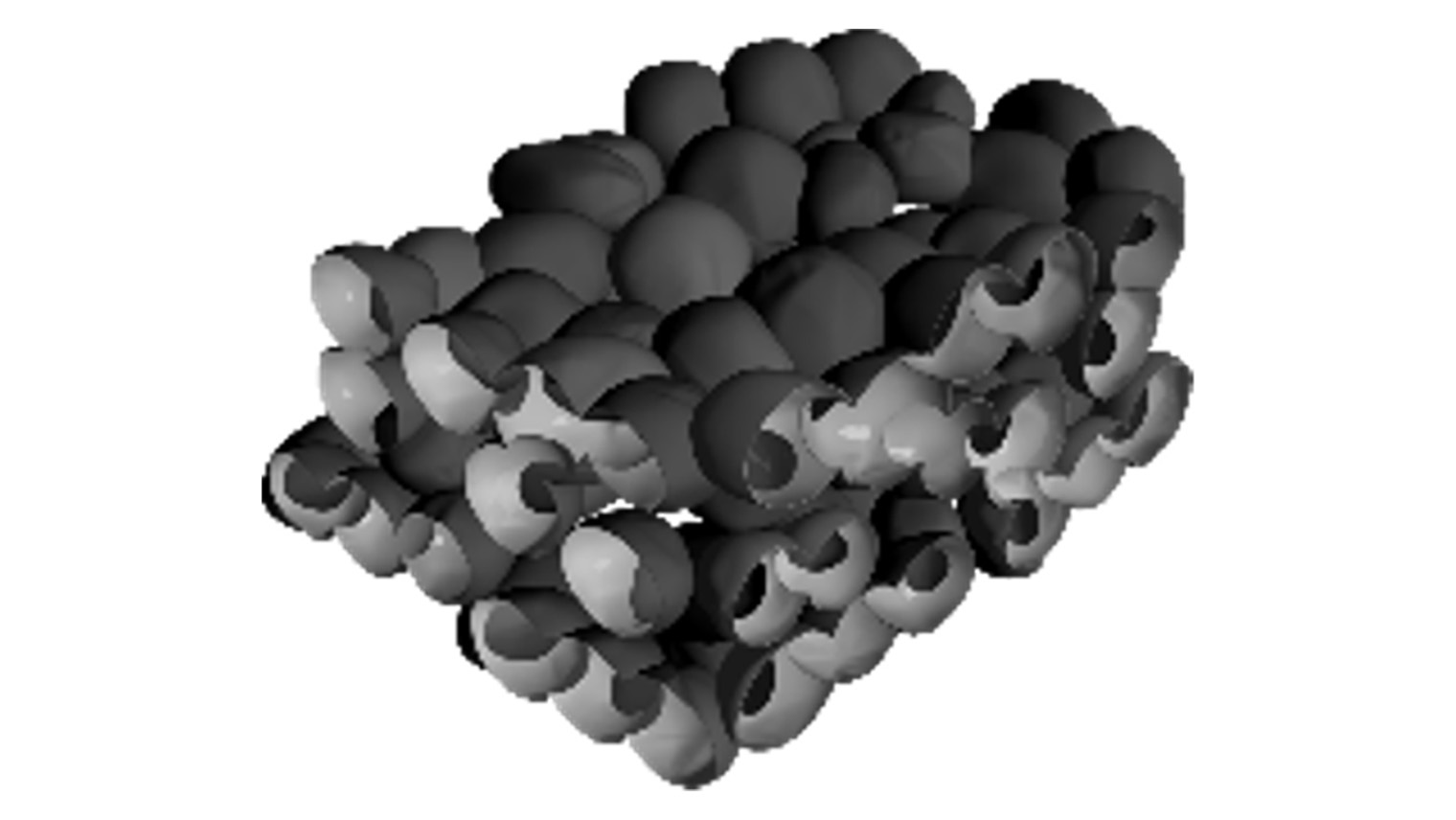

電池の寿命を飛躍的に延ばす次世代カーボン材料「Graphene MesoSponge®(GMS)」

――まず、株式会社3DCの事業概要を教えてください。

黒田さん:当社は、次世代カーボン材料GMSの開発・製造に取り組んでいる東北大学発のスタートアップ企業です。GMSは、耐久性や構造制御性などの特長によって電池性能を大きく向上させることが期待されています。その中でも、私たちは電池の長寿命化にビジネスの焦点を当てており、これによってカーボンニュートラルに貢献していきたいと考えています。

――GMSは、どのような電池で活用されていくのでしょうか?

黒田さん:まずは、EVに搭載する電池での採用を目指しています。現在、EV電池の寿命は10〜15年ほどです。一方、ガソリン車は中古車市場を含めると40〜50年ほど使用されています。そのため、このままガソリン車がEVに切り替わっていくと、今より多くの自動車が製造されていくと予測されます。EV1台を製造する際のCO2排出量は約10トンであり、その半分が搭載する電池を製造する際に排出されています。こういった現状と今後の課題を踏まえると、電池を長寿命化してEVの使用年数を伸ばすことがカーボンニュートラルにつながると考えています。

――具体的にGMSが採用されると、EV電池の寿命はどのくらい伸びるのでしょうか?

黒田さん:GMSは、EV電池の寿命を100年近くまで延ばすポテンシャルがあると考えています。もちろん自動運転の普及などによる利用頻度・環境の変化などによって、この数字は変わっていくと思いますが、EV電池の長寿命化には間違いなく貢献できると思います。

スポンジ構造が生み出す3つの特長が電池開発のレイヤーを1段階引き上げる

――大きな可能性を秘めたGMSですが、具体的にどういった点が優れているのでしょうか?

黒田さん:従来のカーボン材料は硬くて脆いのですが、GMSは“スポンジのように柔らかく伸び縮みし、酸化しにくい”という特長を持っています。これらの特徴によって、電池材料として大きく3つの強みを発揮できます。

1つ目は、柔らかいので力が加わっても壊れにくいという物理的な耐久性です。電池内では他の物質が膨張・収縮を繰り返しており、これが電池の劣化につながっています。GMSはこの膨張・収縮に対して柔軟性を発揮できるため、電池の劣化を抑えられます。また、この特長によって「容量は大きいが膨張率も大きくて使えなかった材料」が使えるようになり、電池の容量を増やせます。

2つ目は、化学的な耐久性の高さです。GMSは酸化しにくいため、化学的にも劣化しにくいと言えます。この特長によって、電池の大きな課題であった酸化還元反応による炭素の劣化を最小限に抑え、電池の長寿命化を実現できるのはもちろん、高温・高電圧の環境下でも使用できるようになります。

3つ目は、スポンジのような空間がある構造のため、さまざまな物質を通すという強みです。これによって電池内でリチウムが移動しやすい環境を作ることができ、電池の出力が向上し、充電スピードも早くなります。

これまでの電池開発は、既存の材料同士の性能や特徴をトレードオフしながら組み合わせてバランスを取りながら製品設計をしていたかと思います。しかし、GMSの3つの特長があれば、これまでの材料の組み合わせから脱却することが可能なため、電池開発のレイヤーを1段階引き上げることができると考えています。

優れた材料と人材に寄せられるバッテリー業界からの大きな期待

――SIFとしては、3DC社のどこに注目していますか?

原:3DC社のポイントは大きく3点あると考えています。

1つ目は、先ほど黒田さんからもお話があったGMSという新材料の魅力とポテンシャルです。GMSはカーボン分野のアカデミアでは高い評価を受けていたことや、有識者からも「電池の導電助剤としても理想的な構造かもしれない」というポジティブなコメントがありました。さらに、複数の評価項目に対して優位な特性も示されており、そのポテンシャルに期待しています。

2つ目は、バッテリーのOEMメーカーをはじめとした多くの企業から引き合いがあり、すでに業界内で大きな期待が寄せられている点です。現在サンプルを提供している企業も数十社に増えており、当初の想定よりも前倒しで事業が進展しています。

3つ目は、黒田さん、GMSの開発者である西原教授をはじめとした強固な経営メンバーです。開発、製造、財務、事業推進はもちろん、工場の立ち上げを経験してきた人材も採用されています。素晴らしい人材が集っているからこそ、多くの引き合いやニーズに応え、スピード感を持って事業を推進できていると考えています。

理想的な素材・仲間との出会いが企業の原点

――非常に良い形で事業が進展していますが、そもそも3DC社を立ち上げようと決意した経緯を教えてください。

黒田さん: GMSという材料に魅せられたことが一番の理由です。起業前は、大学の研究室で材料研究に没頭し、材料メーカーに就職して研究に携わり、その後は株式会社サムライインキュベートという会社でスタートアップや起業を目指す研究者を支援していました。さまざまな視点から材料の研究開発に携わっていましたが、アカデミア、メーカー、スタートアップ……どの視点から見ても、GMSは理想的な材料だと感じました。

先ほどは、どちらかというと研究開発の視点でGMSの特長をご紹介させていただきましたが、ビジネスの視点では「高性能かつ大量生産が可能なカーボン材料」という点が最大の魅力だと考えています。

他にも性能が期待されるカーボン材料はあるのですが、それらは研究所内の設備を使ってかなり限定的な条件下でしか生成できません。しかし、GMSは大量生産が可能なポテンシャルがあり、この特長も含めて“理想的な構造”と考えています。

原:私は黒田さんのアカデミア、材料メーカー、スタートアップ支援という経歴を見た時に、まさにGMSで起業する人材として最適な方だと感じました。大きな一歩を踏み出すことを決めた要因として、GMSの開発者である西原教授の存在も大きかったのではないでしょうか?

黒田さん:そうですね、西原さんは研究者としても超一流ですが、研究以外の分野にも柔軟にチャレンジしていくバイタリティーを持っています。大手自動車メーカーとの共同研究に取り組まれていたこともあり、GMSも産業応用する前提で開発していました。まさに「一緒に起業してビジネスをしていきたい」と思える方でした。

――西原教授以外には、どのようなバックボーンを持った方々が集まっているのでしょうか?

黒田さん:以前より西原さんと共同研究をされていた人やGMSの開発に関わっていた人はもちろんですが、私と同じようにGMSという材料に魅力や可能性を感じて入ってきてくれる人が一番多いように思います。一方で、ディープテックによる社会貢献という難しい事業に挑戦したいという人や、元々カーボン領域で働いており業界の課題解決に貢献したいと考えている人など、目指すゴールは同じですが、さまざまなアングルから仲間に加わってもらっています。

量産という大きなハードルを自社で乗り越えて、採用までの距離を縮める

――現在、事業を展開していく上で特に力を注いでいる点はありますか?

黒田さん:早い段階から工場を立ち上げて、量産できる環境を整えている点です。これは前職でスタートアップ支援をしていた経験から学んだことなのですが、量産できていない製品はなかなか採用していただけません。なぜなら、材料ビジネスにおいて量産することが一番難しくリスクが高いからです。このリスクが高い部分をお客様にお任せして採用していただくことは非常に難しいため、創業当時から自分たちで工場を持って量産体制を整えることを考えていました。

原:生産拠点となっている岐阜の工場は、株主でもある高砂工場様から建屋をお借りしているんですよね?

黒田さん:そうなんです。高砂工場様に装置のスケールアップの相談をさせていただいていた際に「肝心の装置を置く場所がないんです」とお話ししたところ、社長から「うちの敷地空いてますよ!」と言っていただきました。株主としてもサポートしていただくこととなり、良いご縁と温かい支援に感謝しています。

原:加えて、特許の出願・取得など知財に関する動きも非常に早いですよね。この1年間ほどで数十件も出願されて、素晴らしいスピード感だと思います

黒田さん:今後グローバルでビジネスを展開していくことを想定し、早いタイミングで、各国で特許を取得していきたいと考えています。この点については、知財のバックグラウンドをお持ちの原さんにもアドバイスをいただきました。

原:特に、技術系スタートアップでは知財も重要な要素になりますので、とても頼もしさを感じます。

黒田さん:また、SIFの皆様からのサポートで心強いのは、ソニーがバッテリーを採用する最終メーカーで、さらにリチウムイオン電池事業のパイオニアでもあるという点です。バッテリーに関しても、炭素に関してもスペシャリスト人材がおり、どちらの角度からもアドバイスをしていただける点は非常にありがたいと感じています。さらに、原さんがソニーグループのエンジニア層から経営層まで幅広くつなげてくださり、さまざまなアドバイスやご意見をいただけている点も心強いです。

原:私たちとしても、GMSという非常にポテンシャルの高いカーボン材料をサポートできることを嬉しく思います。また、当社のあらゆる製品においてバッテリーは欠かせないパーツであるため、将来的には様々な製品の中に、GMSが使用されていることを期待したいです。

悲観的な意見にも耳を傾けて、経営のバランス感覚を研ぎ澄ます

――黒田さんが経営者として大切にされていることを教えてください。

黒田さん:楽観的思考と悲観的思考のバランスです。私はどちらかというと楽観的なタイプで、挑戦を楽しむマインドは当社のようなスタートアップ企業において必要だと感じています。一方で、楽観的に自分たちが見たい世界しか見ないようになると、いつか致命的な失敗をしてしまう恐れがあります。だからこそ、悲観的な思考のメンバーの意見には、特に耳を傾けるようにしています。

原:岐阜の工場に2回ほど訪問させていただきましたが、社員の皆さんも黒田さんもお互いフラットな感じで、職場の雰囲気がとても良かったのが印象的でした。そういった風土づくりも意識されているんですか?

黒田さん:あまり意識していないので、元々の自分のキャラクターによる部分が大きいのかもしれません。ただ、川崎事業所、岐阜の工場、東北大学の3拠点となり、これから社員を増やしていく中で組織をマネジメントしていくことは、個人的には未知の領域であり、大きな挑戦だと思っています。

長寿命電池が“資産”と認識され、世界中で製造できる未来を

――今後の目標や展望を教えてください。

黒田さん:使用年数と資産価値が長寿命な電池を普及させていきたいと思っています。現在の電池はメーカーやエンドユーザー視点では“コスト”と捉えられているケースが多いように思いますが、長寿命化していくことで電池を“資産”という認識に変えていきたいです。例えばEVであれば、車体は買い替えるけど、バッテリーはそのまま継続して利用するという未来をイメージしています。

そのためにも、まずは2026年までにGMSが採用された電池を市場に出し、EV領域でのシェアを拡大しながら、さまざまな用途や業界でも貢献できる製品にしていきたいです。

加えて、将来的にはコンサルティングやツールの開発・提供などを通じて、長寿命電池を製造できる工場の建設を世界各国でお手伝いできればと考えています。

現在は、多くの電池が東アジアで製造されていますが、世界中のどこでも長寿命で資産価値の高い電池を製造できる未来を実現していきたいです。