こんにちは!Sony Acceleration Platform公式サイトの新人編集担当ミミです。

この連載では、新人編集担当が、さまざまなモノ・コトを見たり体験したりする中で発見した”新しさ”や、実際に面白いと感じたことを読者の皆さまに共有します。

今回のテーマは、「横浜から世界へ!新しい”都市型”フェス『CENTRAL』に行ってミタ」です。

”都市型”フェス「CENTRAL」が横浜で初開催!

4月4日(金)から6日(日)にかけて、新しい音楽・エンタテインメントフェスティバル「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025」(以降、CENTRAL)が、神奈川県の横浜・みなとみらいエリアで開催されました。

このイベントは、横浜市の全面協力のもと、ソニーミュージックグループを中心とするCENTRAL実行委員会が主催し、株式会社ソニー・ミュージックソリューションズが制作を務めました。

「フェス」と聞くと、都心から少し離れたエリアに遠出して楽しむイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。このCENTRALは、なんと都市そのものが会場となる新しいスタイルで、音楽やアニメなどのエンタテインメントを届ける形で幕を開けました!

横浜といえば、日本が鎖国をしていた江戸時代の末期に、先んじて開港していた下田・函館に続き、長崎・新潟・神戸と共に1859年に開港した港町です。

明治時代には、諸外国から新しい文化を取り入れる玄関口として栄えました。開港50周年の際に作られた横浜市歌の中で、作詞した森鴎外(明治・大正時代の小説家)は横浜についてこのように綴っています。

(前略)

むかし思えば とま屋の煙

ちらりほらりと立てりしところ

今はもも舟もも千舟

泊るところぞ見よや

果なく栄えて行くらんみ代を

飾る宝も入りくる港

引用元:横浜市公式サイト https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/gaiyo/shika/sika.html

歌詞を見ても、開港により流行の地として人が集まる場所へと栄えていった様子が伺えますね!

そして元号が令和に変わった今でも、横浜の至る所にその軌跡を感じることができます。そのひとつが、今回CENTRALを開催していた赤レンガ倉庫などを含む、みなとみらいエリアです。

かつて諸外国の文化を取り入れる窓口を担ってきたこの横浜から、時代を経て日本の文化を世界に発信するというこのCENTRALの企画を聞いた時は、新しい文化を作っていこうという気概を感じ、とても興奮しました。

CENTRALはどんなイベント?

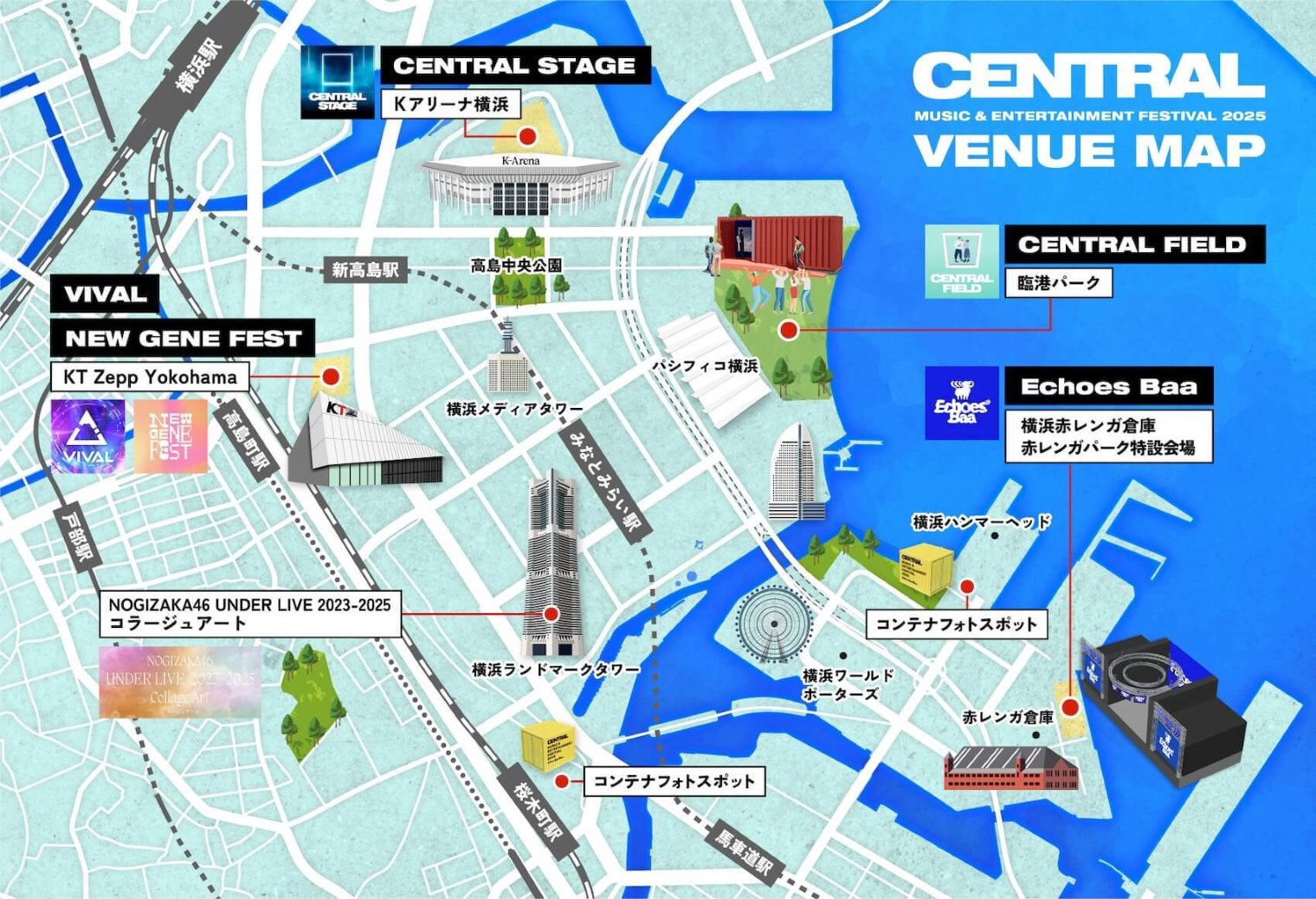

CENTRALは、横浜・みなとみらいエリア内の複数個所で同時多発的にイベントが行われるスタイルで、街を歩きながら各所でさまざまなコンテンツを楽しむことができます。

都心部で開催されており入場料無料のエリアも用意されているため、フェスを目的に来る方だけでなく、近所に住んでいて散歩に来た人やたまたま横浜に遊びに来ていてふらっと寄ったという方もいるのが面白く、魅力的でした。

引用元:CENTRAL公式サイト https://central-fest.com/s/central/page/access

音楽ライブイベントのエリアは、3箇所ありました。

赤レンガ倉庫の真横に設置された会場「Echoes Baa」では、今や世界で活躍するYOASOBIを擁する新レーベルEchoesのアーティストが野外ステージを大いに盛り上げ、Kアリーナ横浜を会場とした「CENTRAL STAGE」では、乃木坂46・緑黄色社会・Creepy Nutsなどを含む人気アーティストたちが、初日から最終日まで3日間にわたり会場を沸かせました。

そして、KT Zepp Yokohamaのステージ「VIVAL」「NEW GENE FEST」では、今話題のアーティストや新進気鋭のアーティストたちが、観客を魅了しました。

また、「CENTRAL FIELD」と位置付けられた臨港パークでは、アーティストとのコラボレーションスペースやワークショップスペース、アニメのキャスト&スタッフのトークステージが設置されるなど、あらゆる人に楽しめる工夫が凝らされており、CENTRALはまさに”街まるごとフェス”でした!

みんなに優しいイベントに。未来に繋ぐ取り組み

ソニーは、「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」というPurpose(存在意義)のもと、「感動に満ちた世界を創り、次世代へつなぐ」というSony's Sustainability Vision(ソニーのサステナビリティに関する基本方針)を掲げています。

今回、CENTRALを訪れて、ソニーが創業以来大切にしている理念をエンタテインメントという形で届けられていることが随所に感じられました。世界に向けて日本の文化を発信するなら、まず世界基準でみんなに優しいイベントでありたいですよね。

そこで本記事では、臨港パーク「CENTRAL FIELD」でのサステナブルなコンテンツ・取り組みにフォーカスして、いくつか紹介します。

ダイバーシティ

・セサミストリート

CENTRALでは、50年以上に渡り世界中の子供たちに良質かつ先駆的な教育コンテンツとして提供されてきたテレビ番組「セサミストリート」のコーナーが設置されており、ワークショップやキャラクターグッズの販売が行われていました。

セサミストリートには、年代・性別・人種・性格・価値観…などで多様なバックグラウンドを持つキャラクターたちが登場し、ひとつのコミュニティを築いています。

日本でも多様性、公平性や異見の受容といったことが年々重要視されてきていますが、ソニーも創業時より大切にしている価値観のひとつが「多様性」です。

本イベントでは、セサミストリートのキャラクターであるエルモが描かれたうちわを好きな色に塗ってオリジナルうちわを作るワークショップ、カラフルなパーツと靴下を使ったオリジナルパペットを作るワークショップが企画され、親子で制作を楽しむ様子が見られました。「エルモは赤色」と既存の概念にとらわれず違う色を塗ってもいい、世界はカラフルでどんな色を使って表現をしてもいいというメッセージを感じ、参加した人の豊かな発想を育むような楽しいワークショップでした!

ソニーグループとセサミストリートの関わり:株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(以下、SCP)が2021年より、「セサミストリート」を製作する非営利教育団体セサミワークショップと「セサミストリート」の日本におけるライセンシングエージェント契約を締結しており、「セサミストリート」の世界を日本の皆さまにより楽しんでいただけるようなさまざまな活動をしてきました。

・ ハラルフードのフードトラック

さまざまなバックグラウンドを持つ人が集まる場づくりとして、忘れてはならないのが食への配慮です。

ご当地料理を提供することももちろん重要ですが、あらゆる人が楽しめるよう、「きっと、どんな人が訪れてくれるかを想像しながらフードトラックのラインナップを取り揃えたのだろうな」と感心したひとつが、「ハラル」の鶏白湯カレーでした。ハラルは、主に食品や生活習慣に関する概念でイスラム教徒の方が大切にしている考え方です。近年、食品アレルギーへの配慮は一般的になってきていますが、その配慮の視点が多角的になっていることを実感しました。

環境

・PEANUTS

「CENTRAL FIELD」でひと際目を引いたのが、アメリカのチャールズ M.シュルツ氏の大人気コミック「PEANUTS」に登場するスヌーピーの巨大バルーンです。一緒に記念写真を撮る様子が見られました。

そのバルーンの隣のテントでは、親子が何やら真剣にスタッフの話に耳を傾けながら何かを作っていました。

PEANUTSは、SNOOPY Loves NATUREをテーマに掲げ、自然を大切にする全国巡回イベントを継続的に実施しているそうなのですが、本イベントでもその活動の一環として、海洋プラスチックを活用してスヌーピーのキーホルダーを作るワークショップが行われていました。海から実際に回収してきた海洋プラスチックを手にし、理解を深めながら、そのゴミをかわいらしいスヌーピーに変身させる粋なリサイクルワークショップでした!

ソニーグループとPEANUTSとの関わり:前出のSCPが2010 年に「ピーナッツ」の国内独占エージェント権を獲得して以来、スヌーピーのオフィシャルショップの展開や「スヌーピーミュージアム」の企画・運営などを手掛けてきました。

・リソースハブの設置とロスフラワーの配布

テントの下にスタッフがたくさん立っており、カウンターにはカラフルなお花がたくさん置いてありました。ここは何かと近づくと、なんとゴミステーションでした!

こちらにゴミを持っていくと、ボランティアスタッフがゴミを受け取って仕分けをしてくれる上に、なんと花がもらえました!この花は、たとえばライブイベントで送られる祝い花など、一瞬飾られたのち捨てられてしまっていた大量のロスフラワーだそうです。

花が植えられているポットも環境に配慮されたものを使用しています。竹でできたその容器は生分解性を持っているため、容器のまま土に植えると自然と土に返っていきます。

私もゴミを捨てた際にひとつもらって返ったのですが、花をもらえるのは嬉しいサプライズでしたし、捨てられずに我が家に来てくれた花に毎日水をあげるたびにイベントのことを思い出していたので、一石二鳥の素晴らしい取り組みですよね!

日本の響きを世界へ!CENTRALにかける想い

今回、本イベントのPRの責任者を務めたソニー・ミュージックソリューションズの井手諭に話を聞きました。

――今回初開催となったCENTRALですが、改めてCENTRALはどんなフェスですか。

『日本の響きを世界へ』ということで、日本の音楽や様々なエンターテインメントを世界に発信していく場として創出しました。横浜の街そのものを使って独立したいくつものイベントを同時開催してお客様が選んで楽しんでいただく、というこれまでありそうでなかった都市型のフェスですね。

――なぜ横浜の地でスタートしたのでしょうか。

近年、横浜は様々なホールやライブハウスなど音楽にまつわる施設がオープンしていますし、世界に向けて日本のエンタテインメントを発信していく、というコンセプトも”港町”である横浜から世界へ、という点でイメージと合致した部分もありました。

また、横浜市役所の皆さんがとても能動的に開催に向けて動いてくださった点も大きいです。街全体を使ったフェスという構想が実現できた大きな要因だと考えています。

――開催にあたり苦労された点やそれをどう乗り越えたか。あるいは印象に残っているエピソードなどを教えてください。

やはり初めてのものを作り出す、ということで様々な関係者の方々と協議を重ねました。

マニュアルのようなものがなかったので、何が正解なのかもわからない中で進めていかなければならなかったのですが、とにかく新しいものを作り出すんだ!という熱量の高さがチーム全体に共有されていた気がします。

――どのような反響がありましたか。

翌日のテレビのワイドショーやWEBニュースにも多数取り上げられました。

またサステナブルな取り組みも行っていた、という観点でニュース番組からも特集をされました。参加いただいたお客様からも満足をいただけたようなコメントも多数いただくことができました。次回以降の参考にしたいと思います。

――台北やクアラルンプールでも開催されていましたね!「CENTRAL」の今後はどうなるのでしょうか。次回に向けての意気込みをお願いします。

まだ現時点では具体的なことは言えないのですが、今回得られた経験を生かして、より規模を拡大して『日本の響き』を世界に発信していきたいですね。

――最後に、メッセージをお願いします。

時代に即した新たな形での都市型フェスを根付かせていきたいですね。

日本のカルチャー・エンタテインメント・テクノロジーを発信していく一翼を担えるようなイベントにしていければと思います。

最後に

まだまだたくさんお伝えしたいことがあるのですが、ここでは泣く泣く割愛して、最後に―。

「Echoes Baa」のステージのトリを務めたYOASOBIのAYASEさんは、「ミュージシャン自身も、音楽を楽しみに来てくれるお客さんも、みんなが日本の音楽をもっと誇っていいと思う。きっと世界に届いていると思う!」と、ライブパフォーマンスの中で熱いメッセージを届けていました。これには、胸にこみあげてくるものがありました。

いつの間にか他国にもGDPを追い抜かれ、何だか日本はずっと元気がないのでは…と感じている中、YOASOBIだけでなく、参画したアーティストが思い思いの表現の仕方で「私たちの文化って、日本っていいよね。だからもっと世界中のみんなにも知ってほしいし楽しんでほしい」と発信する姿は、とても頼もしく感じられました。

これからのCENTRALが楽しみです!

いかがでしたか?

本連載「新人編集はミタ」では、新人編集担当に見てきてほしい・体験してきてほしいモノやコトを募集しています。

是非、下記のフォームより皆さまのお声をお聞かせください。お待ちしております!